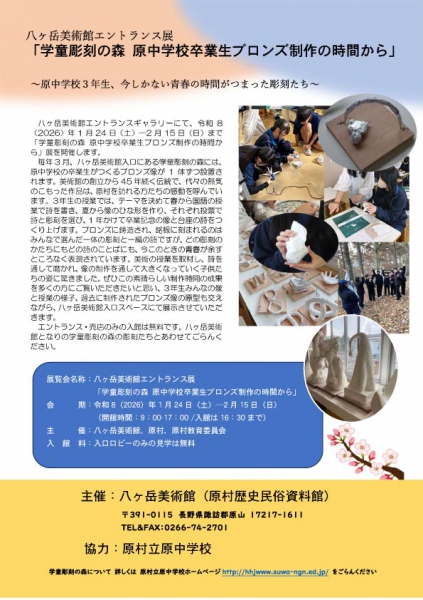

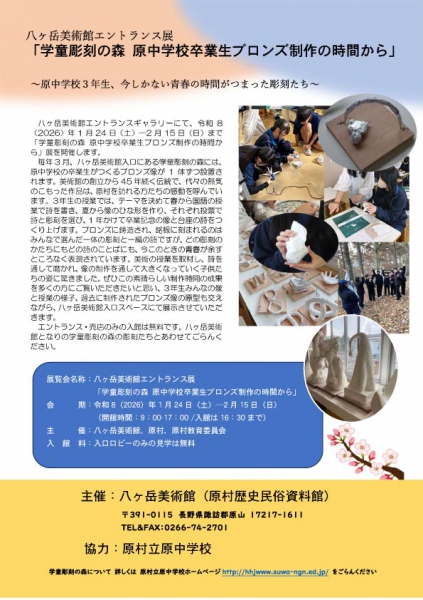

八ヶ岳美術館エントランス展 「学童彫刻の森 原中学校卒業生ブロンズ制作の時間から」

- 場所:八ヶ岳美術館(原村歴史民俗資料館)

- 開催期間:2026-01-24〜2026-02-15

- お問い合わせ:TEL&FAX:0266-74-2701

原中学校卒業生たちによる森の野外美術館 〈学童彫刻の森〉

——45周年を迎える今年度、八ヶ岳美術館で初の原型展示

八ヶ岳美術館エントランスギャラリーにて、令和8(2026)年1月24日(土)―2月15日(日)まで「学童彫刻の森 原中学校卒業生ブロンズ制作の時間から」展を開催します。

毎年3月、八ヶ岳美術館入口にある学童彫刻の森には、原中学校の卒業生がつくるブロンズ像が1体ずつ設置されます。美術館の創立から45年続く伝統で、代々の熱気のこもった作品は、原村を訪れる方たちの感動を呼んでいます。3年生の授業では、テーマを決めて春から国語の授業で詩を書き、夏から像のひな形を作り、それぞれ投票で詩と彫刻を選び、1年かけて卒業記念の像と台座の詩をつくり上げます。ブロンズに鋳造され、銘板に刻まれるのはみんなで選んだ一体の彫刻と一編の詩ですが、どの彫刻のかたちにもどの詩のことばにも、今このときの青春が余すところなく表現されています。美術の授業を取材し、詩を通して磨かれ、像の制作を通して大きくなっていく子供たちの姿に驚きました。ぜひこの素晴らしい制作時間の成果を多くの方にご覧いただきたいと思い、3年生みんなの像と授業の様子、過去に制作されたブロンズ像の原型も交えながら、八ヶ岳美術館入口スペースにて展示させていただきます。

エントランス・売店のみの入館は無料です。八ヶ岳美術館となりの学童彫刻の森の彫刻たちとあわせてごらんください。

展覧会名称:八ヶ岳美術館エントランス展

「学童彫刻の森 原中学校卒業生ブロンズ制作の時間から」

会 期:令和8(2026)年1月24日(土)―2月15日(日)

(開館時間:9:00-17:00 /入館は16:30まで)

主 催:八ヶ岳美術館、原村、原村教育委員会

入 館 料:入口ロビーのみの見学は無料

●八ヶ岳美術館に隣接する学校の森「学童彫刻の森」について

八ヶ岳美術館駐車場の山側に位置する「学童彫刻の森」は、原村独自の取り組みを続けてきた学校の森です。原村の中学生たちがつくった卒業記念ブロンズ像を展示する野外美術館のような森は、どなたでもご自由にご覧いただくことができ、子どもたちの作品は美術館を訪れる方々にもご好評いただいています。

●45年目を迎える「原中学校卒業生ブロンズ制作」

原中学校では、例年、卒業記念制作としてブロンズ像を毎年1基ずつ制作し、学童生徒彫刻の森に設置してきました。この事業は、昭和55(1980)年の八ヶ岳美術館開館時に始まり「原村の子供たちにも芸術に親しむ心を持ってもらいたい、芸術を創りあげる感性を磨いてもらいたい」という願いをもとに行われています。この全国にも例のない貴重な取り組みが、今年度で45周年を迎えます。

●美術館開館年に原村の小・中学生が制作した初代ブロンズ像

最初は、原小学校と原中学校が1年ごとに交代で一つずつ、モデルと

なる像を作って鋳造する予定で開始しました。1年目となる昭和55(19

80)年度の原小学校の卒業生は《希望》、原中学校の卒業生は《自由》の

像を製作し、1981年3月に「学童彫刻の森」に2体の初代ブロンズ像が

設置されました。

翌年の昭和56(1981)年度卒業生の代からは、立体像をつくるのは小学生には大変だということで、原中学校の卒業生が卒業記念作品を毎年、1基ずつ設置するようになり、45年目の現在まで続いています。

令和8(2026)年3月には、46体目のブロンズ像が設置されます。

●「原中学校卒業生ブロンズ制作」授業の学び

原中学校3年生の美術の授業では、夏休み明けから卒業生全員がブロンズ像のもとになる 高さ15cmほどのねんどの像(塑像・そぞう)を一つずつ作り、できあがった像は校内の《みんなの広場》に展示します。生徒たちで投票を行い、選ばれた1点の塑像の作品が、卒業記念制作のブロンズ像に鋳造されます。

有志の卒業生たちによるブロンズ委員が集まって、ブロンズ鋳造のための原型を制作しています。選ばれた塑像をひな形(マケット)として、ブロンズ鋳造の型となる大きな原型(ねんど原型)に仕上げてゆきます。

以前は、有志でブロンズ像の原型(モデル)を作ったり、美術部が代表で作るなど、毎年さまざまな形でその年のモデルを制作してきました。

ブロンズ像のテーマとなる詩も、卒業生たちが投票で選んだ代表作品です。春からはじまる国語の授業のなかで十五歳の心を表した詩を一編ずつ作り、選ばれた詩はステンレス板に彫り込まれて台石に設置されます。

毎年夏には原中学校3年生による「学童彫刻の森」清掃活動、3月にはブロンズ設置の除幕式が行われています。

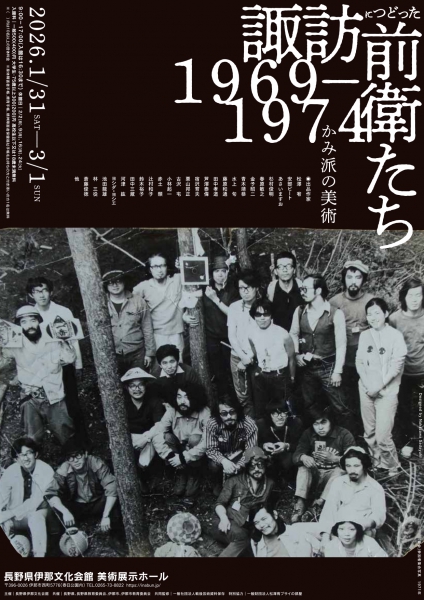

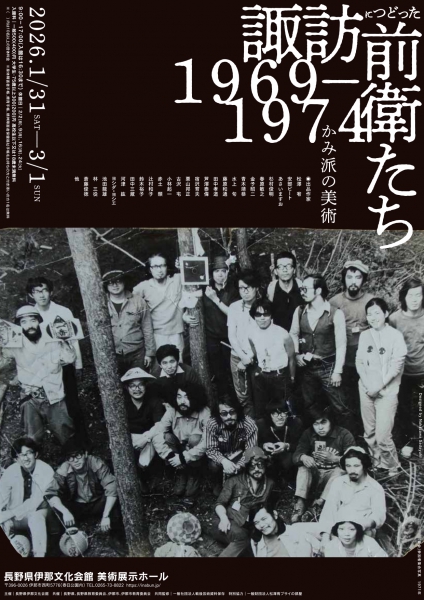

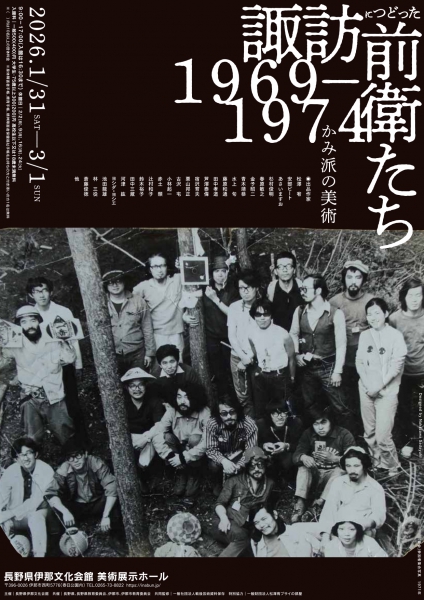

かみ派の美術―諏訪につどった前衛たち 1969-1974

- 場所:長野県伊那文化会館

- 開催期間:2026-01-31〜2026-03-01

- お問い合わせ:長野県伊那文化会館 木内 TEL.0265-73-8822 inabun@naganobunka.or.jp

1960年代後半、日本社会では制度や価値観への疑問が高まり、美術や芸術の世界でも表現や制度のあり方が大きく揺らぎ始めました。長野県諏訪地域には、絵画や彫刻といった物質的な作品から距離をとり、「ことば」や「行為」を通じて哲学的に社会と向き合おうとする前衛たちが集いました。

当時、下諏訪町には観念美術を提唱していた松澤宥(ゆたか)がおり、全国的にも注目されていました。そのため、これまで彼らの活動は松澤宥を中心に語られてきましたが、本展では、個々の作家やイヴェントに着目し、残された写真や書簡、展覧会資料などを手がかりに、それぞれの表現や関係性を紐解きます。諏訪の豊かな自然と文化に影響を受けて彼らが試みた表現をご覧いただける、貴重な機会となります。

かみ派の「かみ」は紙です。非物質な芸術を目指した彼らは、表現や記録の媒体として「紙」を使いました。「かみ派」という言葉は、当時一部の作家たちの間で使用されていましたが、彼らが名乗ったグループ名ではありません。しかし、歴史として彼らを振り返るときに、その表現や作品の多くを「紙」によってこそ辿ることができます。そこで本展では、彼らの総称として「かみ派」という言葉を用いることにしました。作品に込められた思想や交流の軌跡を感じていただければ幸いです。

つきましては、広く地域の皆様に情報が行き届きますよう貴社媒体を通じてお知らせいただければ幸いです。何卒、よろしくお願い申し上げます。

1 開催会場

長野県伊那文化会館 美術展示ホール

2 会 期

2026(令和 8)年 1月31日(土)~3月1日(日) 休館日 : 2月2, 9, 16日(月)、2月24日(火)

3 入場料

一般500(400)円、大学生・75歳以上300(200)円、高校生以下無料

※( )内は20名以上の団体料金

4 主催等

主催=長野県伊那文化会館 共催=長野県、長野県教育委員会、伊那市、伊那市教育委員会

共同監修=一般社団法人戦後芸術資料保存 特別協力=一般財団法人松澤宥プサイの部屋

5 関連イベント

「諏訪に集った前衛たち―芦澤泰偉さんに聞く」

■日時 : 2026年2月21日(土)14:30~15:30

■話し手 : 芦澤泰偉(装丁家/出品作家)

■聞き手 : 細谷修平(一般社団法人戦後芸術資料保存/和光大学客員研究員)、木内真由美(長野県伊那文化会館)

■参加方法 : 事前申込不要、参加無料(会場内で開催するため、入場料は必要)

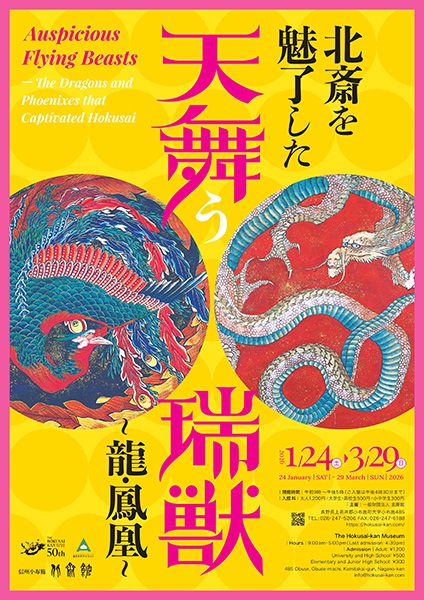

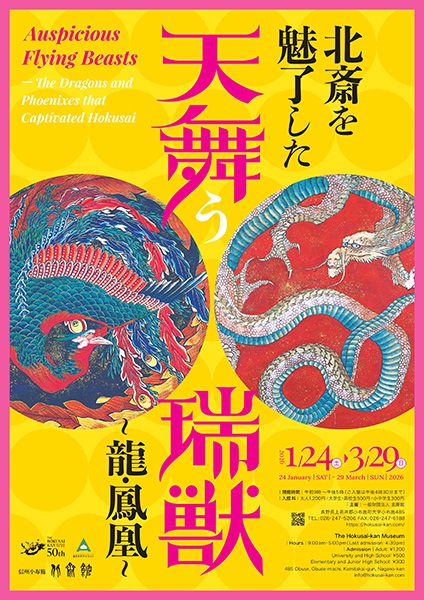

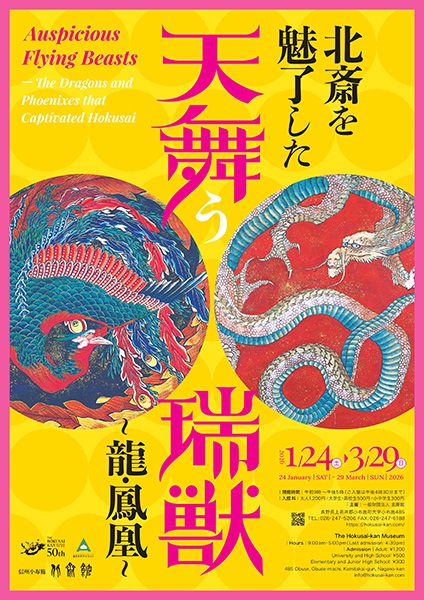

北斎を魅了した天舞う瑞獣 〜龍・鳳凰〜

- 場所:北斎館

- 開催期間:2026-01-24〜2026-03-29

- お問い合わせ:026-247-5206

瑞獣とは、めでたいことの兆しとし て現れるとされる特別な動物を指します。

北斎は、植物や動物、建築、 風景など、現実にある身近なものを 写実的に写し取ることに力を入れた人物ですが、鳳凰や龍など、伝説や 想像上の世界を描くという力にも⻑けた人物でした。

この展覧会では、北斎が描く壮大な龍、鳳凰の世界を お楽しみいただけます。

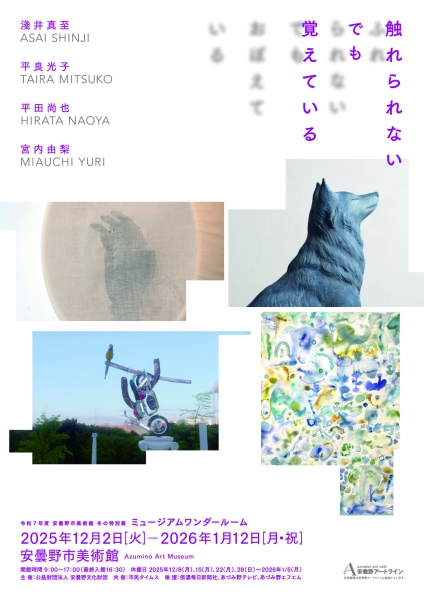

ミュージアムワンダールーム 触れられない・でも・覚えている

- 場所:安曇野市美術館

- 開催期間:2025-12-02〜2026-01-12

- お問い合わせ:0263-73-5638

令和7年度 安曇野市美術館 冬の特別展

ミュージアムワンダールーム

触れられない・でも・覚えている

本展では長野県にゆかりのある4名の現代アーティストを招き、展示室や回廊で独自の空間を演出します。淺井真至は、見えないものを掴み取るかのように淡い色彩で抽象的な形、文様やキャラクターを描き続けます。平良光子は生き物を自身の世界の中心に据え、聖書や詩などから着想を得た物語の一場面を、深い祈りの表情を持つ動物彫刻で表現します。平田尚也は、インターネットに漂う画像や3Dデータなどの素材を寄せ集め、AIを用いて、彫刻や映像作品を制作します。宮内由梨はからだの感覚、とりわけ「かゆみ」を起点とした皮膚感覚や内臓感覚に焦点を当てています。

物理的には触れられない作品が私たちの記憶となって循環していくように、この鑑賞体験が、共通認識や共感とも言い難い、漠然とした“気づき”や、自身の奥底にある人間本来の知覚や感情を見出すきっかけとなれば幸いです。

会 期:2025年12月2日(火)~2026年1月12日(月・祝)

休館日:2025年12/8(月)、15(月)、22(月)、28(日)~2026年1/5(月)

時 間:午前9時~午後5時(入館受付は午後4時30分まで)

会 場:安曇野市美術館 Azumino Art Museum

料 金:一般700(600)円、大学生・高校生500(400)円

※()内は20名以上の団体料金。中学生以下・安曇野市在住の70歳以上の方・障がい者手帳をお持ちの方と介助者1名は無料

主 催:公益財団法人 安曇野文化財団

共 催:市民タイムス

後 援:信濃毎日新聞社、あづみ野テレビ、あづみ野エフエム

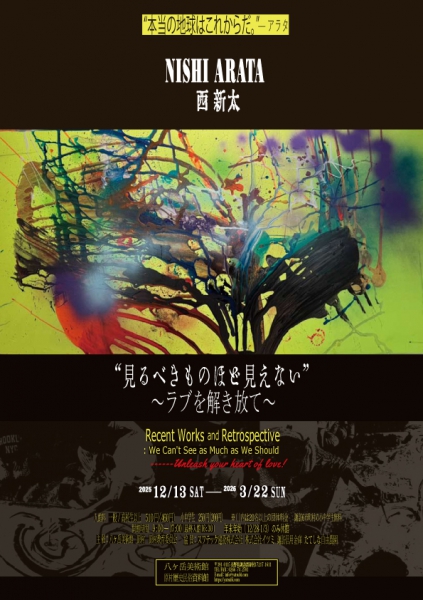

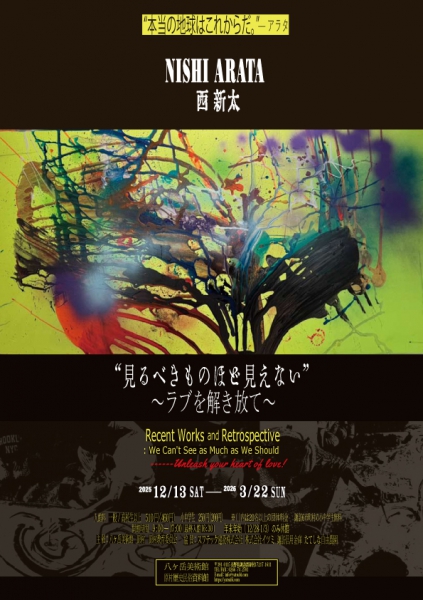

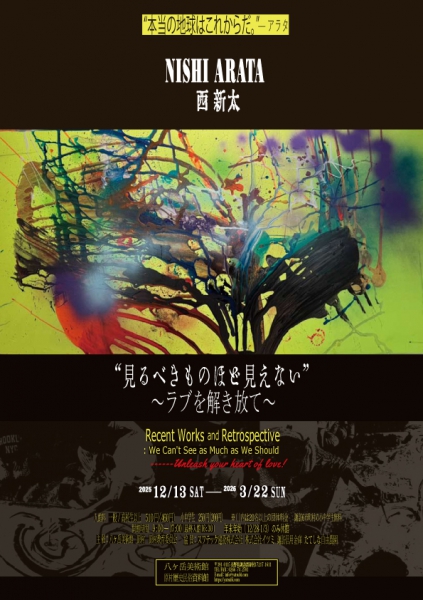

企画展「西新太 見るべきものほど見えない~ラブを解き放て~」

- 場所:八ヶ岳美術館(原村歴史民俗資料館)

- 開催期間:2025-12-13〜2026-03-22

- お問い合わせ:八ヶ岳美術館 原村歴史民俗資料館 0266-74-2701

企画展「西新太 見るべきものほど見えない~ラブを解き放て~」を開催します。

西新太(にし・あらた)は、1983年横浜市生まれ、原村育ちの画家で、2008年愛知県立芸術大学美術学部油画科を卒業したのち、原村に戻り絵画制作を続けています。「絵を描くドラマー」を目指していた西は、大学在学中から、原村を拠点とするバンドOGRE YOU ASSHOLE(オウガ・ユー・アスホール)の初代ドラマーとして各地の音楽ライブに出演し、アルバムのジャケットも手掛けるなど、絵画と音楽活動の分野で活躍してきました。現在では、宇宙に根源エネルギーとして流れる〈愛〉をテーマとしながら「全ての出会いや運命のなかに等しく流れている暖かな力」を絵画に表現しています。画家が絵の具を垂らし、そこにかすれた筆触の動きを重ね、ときにはカラースプレーを吹きつけたり、紙や落葉を貼りつけてコラージュにするなど、あらゆる色や線を駆使しながら即興的に描いた一つ一つの絵画の宇宙。そこでは、きらめく色彩や暖かなエネルギーが、自由にドラマチックに出会いを繰り広げています。

本展では、バンドの音楽性を感じさせる初期の具象的な作品群から、エネルギッシュな筆致のなかにどこか飄逸(ひょういつ)なユーモア漂う現在の抽象絵画までの展開を一挙公開。あわせて単独ライブも開催。西新太による絵画/音楽表現の限りない宇宙――その絶え間ない躍動をご堪能ください。

展覧会名称:八ヶ岳美術館企画展「西新太 見るべきものほど見えない~ラブを解き放て~」

会 期:令和7(2025)年12月13日(土)から令和8(2026)年3月22日(日)

主 催:八ヶ岳美術館、原村、原村教育委員会

協 賛:スワテック建設株式会社、諏訪信用金庫、株式会社イツミ、たてしな自由農園

入 館 料:高校生以上510円(460円)、小中学生250円(200円)

※()内は20名以上の団体料金。諏訪6市町村内の小中学生は学生証や

図書カードなどの提示により無料で入館できます。

【関連イベント】

■〈作家在館〉似顔絵制作 13:30-16:30

12月13日(土)・27日(土)、1月10日(土)・24日(土)、2月14日(土)・21日(土)、3月7日(土)・22日(日)

会場:八ヶ岳美術館 第1展示室 参加費:無料(入館料別途)

■西新太ライブ〈スピリチュアル アート・オブ・ノイズ〉15:30-16:30

12月20日 (土)・1月17日(土)・3月21日(土)

会場:八ヶ岳美術館 第1展示室 参加費:無料(入館料別途)

■エントランス展示「こひつじ幼稚園〈マイケルの美術の時間〉から生まれた作品たち」2月21日(土)~3月22日(月)会場:八ヶ岳美術館 ロビー展示 参加費:入口ロビーのみの入室は無料

西新太(にし・あらた)

1983 年 横浜市生まれ。1989 年から長野県諏訪郡原村に育つ。2002 年 愛知県立芸術大学美術学部 油画科に入学し油絵を学ぶ。

在学中からOGRE YOU ASSHOLE (2001年結成,バンド名は西の腕に描かれた落書きに由来)の初代ドラマーとして各地のライブハウスに出演するが2004 年,脳出血に倒れ,半年の昏睡状態をへて覚醒。2006 年の復学後は絵筆を左手に持ち替え,紙にアクリル絵の具で即興的に描くようになる。翌年にはカフェ ROBIN(原村)にて初個展を開催。2009 年からは原村の自宅アトリエに拠点を移して精力的に活動。現在まで3000枚に及ぶ絵画を描いている。

小さな絵本美術館(原村/2019),島田画廊(東京都/2008),十一月画廊(銀座/2010・2013・2017~23),ハートフィールドギャラリー(名古屋市/2008・2010・2018~24),アノニムギャラリー(茅野市/2018年※二人展)などで個展多数開催。村内のこひつじ幼稚園では月1回の〈マイケルと絵画の時間〉にて,子どもたちとふれあい―ありのままに描く―おえかきの活動を続けている。

傑作! 北斎漫画

- 場所:北斎館

- 開催期間:2025-12-11〜2026-01-18

- お問い合わせ:026-247-5206

北斎の代表作であり、西洋で巻き起こったジャポニスムの要因の一つとも言われる『北斎漫画』。絵手本(絵の教科書)でありながらも鑑賞性が高く、絵師を志す者の他に市井の人々も買い求めるベストセラー作品になりました。

北斎漫画は、文化11年(1814)に名古屋の版元である永楽屋東四郎より出版され、北斎没後の明治11年(1878)、十五編の刊行を以って完結しました。その始まりは、初編の序文によると、北斎が文化9(1812)年に名古屋を訪ねた際、門人の牧墨僊宅に逗留し描いた300図余の下絵であったと伝えています。人々の生活の様子や職人の勤労の姿、動植物、魚類、はたまた住居や風景などが大量に描かれた北斎漫画は、のちに北斎が「森羅万象を描く絵師」と評される所以となった作品ともいえるでしょう。

描かれたイラスト群は、煩雑に描かれているように見えますが、北斎の確かな画力と構成力、独特の構図を持って描かれている点も注目されます。人々はページをめくるたびに現れるイラストに想像力と好奇心を膨らませ、門人はその描線をなぞりながら北斎の画風を学びました。海外に目を向けると、モネやゴッホなど西洋の芸術家が画風や構図を自らの作品に取り入れ、また日本を紹介する図書に転用されるなど、その影響力は計り知れません。

本展では、全15冊に収載された多種多様なイラストとそれに関連する作品をご紹介します。『北斎漫画』を「知る」「楽しむ」という2つの観点から、本作の傑作たる所以とその面白さをご堪能ください。

※12月31日休館。1月1日は10:00〜15:00まで。

※空調工事により、第3展示室・祭屋台展示室が閉室。

(祭屋台天井絵は高精細レプリカの展示/協力:株式会社NTT ArtTechnology、株式会社アルステクネ)

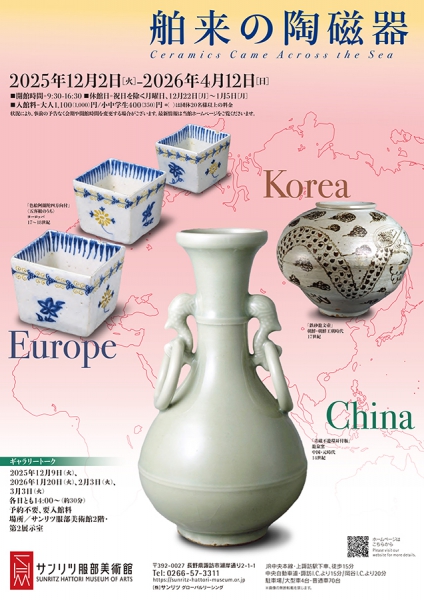

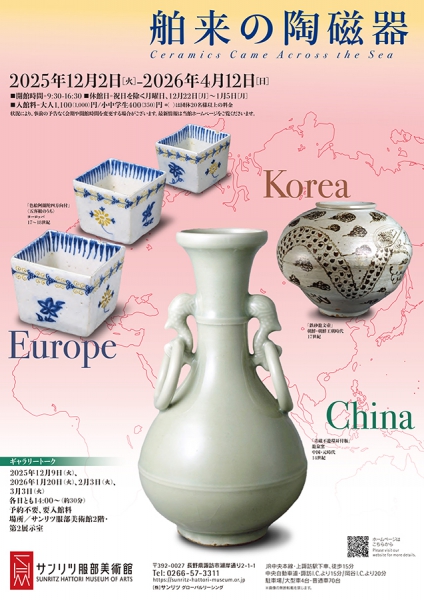

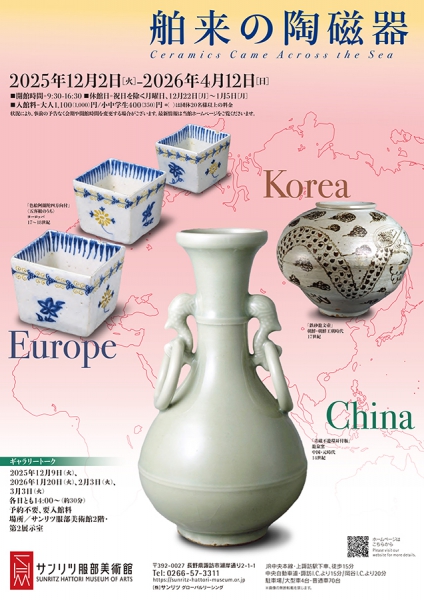

舶来の陶磁器

- 場所:サンリツ服部美術館

- 開催期間:2025-12-02〜2026-04-12

- お問い合わせ:サンリツ服部美術館 0266-57-3311

四方を海に囲まれた日本は、中国をはじめとした様々な国の文化に影響を受けながら独自の文化を育んできました。長い歴史のなかで多種多様な品物が日本へ輸入されましたが、時代や国に関わらず多くもたらされた工芸品の一つが陶磁器です。

本展では、鎌倉・室町時代に尊ばれた「唐物」、桃山・江戸時代に大きく展開した茶の湯で用いられた「茶陶」、大正・昭和期に流行した「鑑賞陶器と朝鮮陶磁」の3 つのテーマから構成し、舶来の陶磁器と それらを柔軟に取り入れながら発展していった日本の文化をご紹介いたします。

展覧会を通じて、中世から近代にかけて日本へもたらされた中国、朝鮮半島、東南アジア、ヨーロッ

パの魅力あふれる陶磁器をお楽しみください。

たてのひろし絵本のしごと

- 場所:絵本美術館&コテージ森のおうち

- 開催期間:2025-10-03〜2026-01-26

- お問い合わせ:絵本美術館&コテージ 森のおうち 0263ー83ー5670

当館では、「たてのひろし絵本のしごと」展として2025年10月3日(金)~2026年1月26日(月)の期間、下記の通り絵本5タイトルとそれに関連する原画の展示をいたします。

たてのひろし(舘野鴻)は、幼少時より熊田千佳氏に師事し、土木作業員や生物調査のアルバイトの傍ら現代美術の創作や音楽活動を続け、その後、図鑑の標本画や解剖図、景観図などのリアルイラストを描く仕事に従事。2005年より絵本創作を始めました。

自ら、昆虫の観察・実験を含む生物調査をしながら絵本を創作、小さな生き物たちの生きざまを通して、自然界・宇宙の中での人のあり方を問う作品を作り続けています。

2022年には当館にて、細密画を中心とするそれまでの主要作品の表紙や、作品の幅を広げることになった絵本原画たちを展示し、好評を得ました。その後3年を経て、新しいことに挑戦し続けている舘野は、さらに今年だけでも3冊の新作絵本を発刊しています。

当展示では、2023年以降に手がけた作品5タイトルの原画全点と、関連する原画や資料を展示致します。「絵本とは」を問い続けながら、表現の幅を広げ続けている舘野の仕事をご覧下さい。

【展示作品】

『どんぐり』たてのひろし/作・絵(小峰書店)

『すずめばち』舘野鴻/作・絵(福音館書店)

『あまがえるの たんじょう』たてのひろし/作、かわしまはるこ/絵(世界文化社)

『あおいことり』たてのひろし/作、なかの真実/絵(世界文化社)

『うさぎのしま』近藤えり、たてのひろし/共著(世界文化社)

以上、各原画全点 ほか

絵本美術館&コテージ 森のおうち

開館時間●9:30~17:00※12月~2月は16:30(最終入館は閉館30分前まで)

休館日●木曜(冬期休館 2026.1/6~1/15)祝日振替休有、当館HP参照

入館料●大人900円 小・中学生500円 3才〜250円 3歳未満無料

399-8301 長野県安曇野市穂高有明2215-9 TEL0263-83-5670 FAX0263-83-5885

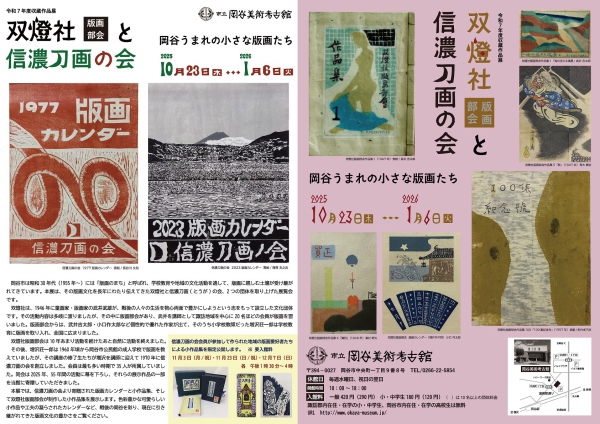

収蔵作品展「岡谷うまれの小さな版画たち 双燈社版画部会と信濃刀画の会」

- 場所:市立岡谷美術考古館

- 開催期間:2025-10-23〜2026-01-06

- お問い合わせ:市立岡谷美術考古館 0266-22-5854

岡谷市は昭和30年代(1955年~)には「版画のまち」と呼ばれ、学校教育や地域の文化活動を通して、版画に親しむ土壌が受け継がれてきています。本展は、その版画文化を長年にわたり伝えてきた双燈社版画部会と信濃刀画の会、2つの団体を取り上げた展覧会です。

双燈社は、1946年に童画家・版画家の武井武雄が、戦後の人々の生活を物心両面で豊かにしようという志をもって設立した文化団体です。その活動内容は多岐に渡りましたが、その中に版画部会があり、武井を講師として諏訪地域を中心に20名ほどの会員が版画を習いました。版画部会からは、武井吉太郎・小口作太郎など個性的で優れた作家が出て、そのうち小学校教師だった増沢荘一郎は学校教育に版画を取り入れ、全国に広まりました。

双燈社版画部会は10年あまり活動を続けたあと自然に活動を終えました。

その後、増沢荘一郎は1960年頃から岡谷市公民館の成人学校で版画を教えていましたが、その講座の修了生たちが増沢を講師に迎えて1970年に信濃刀画の会を創立しました。会員は最も多い時期で35人が所属していました。同会は2025年、55年間の活動に幕を下ろし、その作品の一部を当館に寄贈していただきました。

本展では、信濃刀画の会より寄贈された版画カレンダーと小作品集、そして双燈社版画部会が制作した小作品集を展示します。

色彩豊かな可愛らしい小作品や工夫の凝らされたカレンダーなど、戦後の岡谷を彩り、現在に引き継がれてきた版画文化の豊かさをご覧ください。

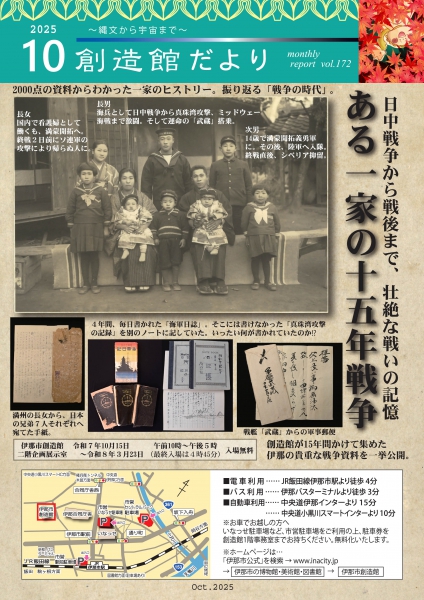

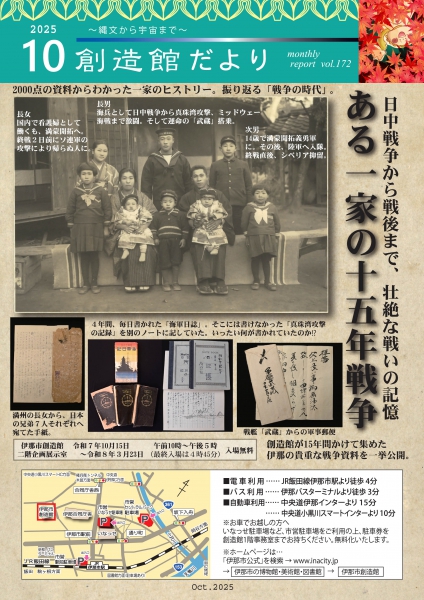

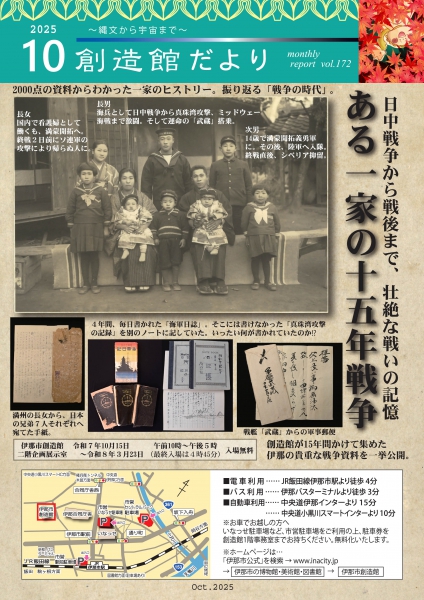

第35回企画展 「ある一家の十五年戦争 ―日中戦争から戦後まで、壮絶な戦いの記憶ー」

- 場所:伊那市創造館

- 開催期間:2025-10-15〜2026-03-23

- お問い合わせ:伊那市役所 教育委員会 生涯学習課 創造館 電話:0265-72-6220 ファクス:0265-74-6829 メールアドレス:szk@inacity.jp

2000点の資料からわかった一家のヒストリー。振り返る「戦争の時代」。

【会期】

令和7年10月15日(水曜)から令和8年3月23日(月曜)

【時間】

午前10時から午後5時(最終入場は4時45分)

【会場】

伊那市創造館 2階 企画展示室

【休館日】

毎週火曜日・年末年始(12月27日から1月3日)・2月12日(木曜)・3月21日(土曜)

【観覧料】

入場無料

エルツおもちゃ博物館2025秋冬展「おもちゃが灯すクリスマス」

- 場所:エルツおもちゃ博物館・軽井沢

- 開催期間:2025-10-18〜2026-01-12

- お問い合わせ:0267483340

内容:エルツ地方を代表する木のおもちゃ「クリスマスピラミッド」や「シュヴィップボーゲン」などの灯すタイプのおもちゃや、火をつけて楽しむ「パイプ人形」を中心に展示、光や木のあたたかみを感じられるクリスマスを展開する。このほか、オーナメントや、サンタのミニチュアやくるみ割り人形など、クリスマスを盛り立てるおもちゃの紹介も。

画像キャプション:シュヴィップボーゲン/Knuth Neuber

開館時間:【10月】9:30~17:00 【11月~1月】10:00~16:00 ※最終入館は閉館の30分前

休館日:【10月・11月】火曜日 【12月・1月】火~金曜日 ※12/24(水)~12/31(水)、1/2(金)は開館 ※1/13(火)~3/6(金)までは冬期休館

入館料:

【エルツおもちゃ博物館・軽井沢単館の場合】

大人 800円 中高生 550円 小学生 400円

【軽井沢絵本の森美術館との2館共通セット券の場合】

大人 1,500円 中高生 1,000円 小学生 700円

※小学生以下のお客様は保護者の方と入館ください。

※小学生未満無料。

軽井沢絵本の森美術館2025秋冬展「魔法の絵本」

- 場所:軽井沢絵本の森美術館

- 開催期間:2025-10-11〜2026-01-12

- お問い合わせ:0267483340

内容:「昔話の魔法」「魔法の使い手」「季節の魔法」の3つのテーマに分けて、魔法やキャラクターが出てくる絵本を、原画とともに紹介。「昔話の魔法」では、「白雪ひめ」「灰かぶり」といったグリム童話を中心にした魔法の場面を紹介。「魔法の使い手」では、魔法使いやサンタクロース、ピーター・パンといった存在に注目する。「季節の魔法」では、絵本から春夏秋冬それぞれの魔法を感じてもらう。幻想的な作風中心エロール・ル・ルカインの絵本原画を中心に、幻想的な絵本の世界に浸る。

画像キャプション:エロール・ル・カイン『魔法をかけられた学校 A School Bewitched』©1985 Errol Le Cain

開館時間:【10月】9:30~17:00 【11月~1月】10:00~16:00 ※最終入館は閉館の30分前

休館日:【10月・11月】火曜日 【12月・1月】火~金曜日 ※12/24(水)~12/31(水)、1/2(金)は開館 ※1/13(火)~3/6(金)までは冬期休館

入館料:

【軽井沢絵本の森美術館/ピクチャレスク・ガーデン単館の場合】

大人 1,000円 中高生 700円 小学生 500円

【エルツおもちゃ博物館・軽井沢との2館共通セット券の場合】

大人 1,500円 中高生 1,000円 小学生 700円

※小学生以下のお客様は保護者の方と入館ください。

※小学生未満無料。

開館30周年記念 絵の中の時間

- 場所:サンリツ服部美術館

- 開催期間:2025-09-09〜2026-04-12

- お問い合わせ:サンリツ服部美術館 0266-57-3311

サンリツ服部美術館の服部一郎記念室では、これまでセイコーエプソン株式会社初代社長の服部一郎(1932~87)が蒐集した近現代の絵画作品をご紹介してまいりました。このたびはそのなかから時間をテーマに作品をご紹介いたします。

時間は私たちの周りを常に流れ、過去から現在、現在から未来へのうつり変わりとして意識されています。目には見えないため非常にとらえにくいものですが、絵画には時刻や瞬間、永遠など時間に関する様々なものが表現されてきました。

服部一郎は服部時計店三代目社長の服部正次の長男で、自身も将来経営に関わる身として時計の開発製造にも携わりました。彼のコレクションの中には時計が描かれた作品がいくつもあり、時計、ひいては時間というものに興味、関心を持っていたことは容易に想像できます。

本展では開館30周年を記念し、一郎に馴染みの深い時計をテーマにした作品をご紹介するとともに、絵画の中に表された様々な時間に注目して作品をご紹介いたします。形のない時間の表現をお楽しみください。

2025年度 特別展「万国博覧会のガレ」

- 場所:北澤美術館

- 開催期間:2025-03-22〜2026-03-10

- お問い合わせ:0266586000

■展覧会内容

科学と技術の進歩の時代といわれる19世紀。それを象徴する催しが、1851年にロンドンで第1回目が開催された万国博覧会です。最新の発明や発見、遠い異国の生き物や風俗が一大パノラマを展開する光景に、皇帝から庶民まで老若男女が目を見張り、興奮の渦に包まれました。

パリでは1855年から1900年までに5回の万博が開かれました。ガラス工芸家エミール・ガレ(1846-1904)はその機会を活かし、回を重ねる毎に成功を勝ち取っていったのです。

ジャポニスムの熱狂を体験した1867年、若き工芸家としてデビューを飾った1878年。エッフェル塔が建設された1889年に初のグランプリを獲得、1900年に再びグランプリに輝き工芸家としてのキャリアの頂点に立ちます。

本展では、20年振りに日本で開催される「2025年大阪・関西万博」にちなみ、万国博覧会出品作を中心にガレの活動を振り返ります。良きライバルとして競い合ったドーム兄弟による万博出品作、1925年のアール・デコ博覧会で脚光を浴びたルネ・ラリックの作品も、あわせて展示いたします。

■開催情報

会期:2025年3月22日(土)~2026年3月10日(火)

開館時間:9時~18時(4月~9月)、 9時~17時(10月~3月)

※最終入館は閉館時間の30分前まで

会期中の休館日:5/20、9/2、10/1、11/25、12/31、1/1、2/24

入館料:大人(高校生以上)1000円/中学生500円/小学生以下無料

団体(8名以上)各入館料より100円引

■会場

北澤美術館

〒392-0027 長野県諏訪市湖岸通り1-13-28

0266-58-6000

https://kitazawa-museum.or.jp

==================================

【関連イベント】

■記念講演会『エミール・ガレ 万国博覧会への挑戦』

講師:池田まゆみ(北澤美術館 主席学芸員)

日時:2025年5月10日(土) 14時~15時

参加費:無料(要入館券)、申込み不要

■学芸員によるギャラリートーク

展示の見どころや作品について解説します。

日時:毎月1回(約30分)

※開催日時は当館ホームページの「お知らせ」、SNSに掲載します。

参加費:無料(要入館券)、申込み不要

■ワークショップ 『ミクロモザイクのアクセサリー作り』

イタリア発祥の伝統工芸。小さくカットしたガラスで模様を描き、アクセサリーを作ります。

講師:Eriko氏(ミクロモザイクcoloe 主宰)

日時:2025年7月19日(土)、8月24日(日)、9月20日(土)

各日 ①10:30、②13:00、③15:00開始(所要60~90分)

定員:各回4名(予約優先・空席があれば当日受付可)

参加費:真鍮枠ピンブローチ または ペンダントトップ 各5500円

木枠大ピンブローチ 4400円・木枠小ストラップ 3850円※すべて税込

※入館料は別途必要

※ワークショップ事前予約割引:入館料を大人500円、中学生300円に割引いたします。

(通常大人1,000円、中学生500円/当日入館時のWS申し込みは、通常入館料金)

八ヶ岳美術館エントランス展 「学童彫刻の森 原中学校卒業生ブロンズ制作の時間から」

- 場所:八ヶ岳美術館(原村歴史民俗資料館)

- 開催期間:2026-01-24〜2026-02-15

- お問い合わせ:TEL&FAX:0266-74-2701

原中学校卒業生たちによる森の野外美術館 〈学童彫刻の森〉

——45周年を迎える今年度、八ヶ岳美術館で初の原型展示

八ヶ岳美術館エントランスギャラリーにて、令和8(2026)年1月24日(土)―2月15日(日)まで「学童彫刻の森 原中学校卒業生ブロンズ制作の時間から」展を開催します。

毎年3月、八ヶ岳美術館入口にある学童彫刻の森には、原中学校の卒業生がつくるブロンズ像が1体ずつ設置されます。美術館の創立から45年続く伝統で、代々の熱気のこもった作品は、原村を訪れる方たちの感動を呼んでいます。3年生の授業では、テーマを決めて春から国語の授業で詩を書き、夏から像のひな形を作り、それぞれ投票で詩と彫刻を選び、1年かけて卒業記念の像と台座の詩をつくり上げます。ブロンズに鋳造され、銘板に刻まれるのはみんなで選んだ一体の彫刻と一編の詩ですが、どの彫刻のかたちにもどの詩のことばにも、今このときの青春が余すところなく表現されています。美術の授業を取材し、詩を通して磨かれ、像の制作を通して大きくなっていく子供たちの姿に驚きました。ぜひこの素晴らしい制作時間の成果を多くの方にご覧いただきたいと思い、3年生みんなの像と授業の様子、過去に制作されたブロンズ像の原型も交えながら、八ヶ岳美術館入口スペースにて展示させていただきます。

エントランス・売店のみの入館は無料です。八ヶ岳美術館となりの学童彫刻の森の彫刻たちとあわせてごらんください。

展覧会名称:八ヶ岳美術館エントランス展

「学童彫刻の森 原中学校卒業生ブロンズ制作の時間から」

会 期:令和8(2026)年1月24日(土)―2月15日(日)

(開館時間:9:00-17:00 /入館は16:30まで)

主 催:八ヶ岳美術館、原村、原村教育委員会

入 館 料:入口ロビーのみの見学は無料

●八ヶ岳美術館に隣接する学校の森「学童彫刻の森」について

八ヶ岳美術館駐車場の山側に位置する「学童彫刻の森」は、原村独自の取り組みを続けてきた学校の森です。原村の中学生たちがつくった卒業記念ブロンズ像を展示する野外美術館のような森は、どなたでもご自由にご覧いただくことができ、子どもたちの作品は美術館を訪れる方々にもご好評いただいています。

●45年目を迎える「原中学校卒業生ブロンズ制作」

原中学校では、例年、卒業記念制作としてブロンズ像を毎年1基ずつ制作し、学童生徒彫刻の森に設置してきました。この事業は、昭和55(1980)年の八ヶ岳美術館開館時に始まり「原村の子供たちにも芸術に親しむ心を持ってもらいたい、芸術を創りあげる感性を磨いてもらいたい」という願いをもとに行われています。この全国にも例のない貴重な取り組みが、今年度で45周年を迎えます。

●美術館開館年に原村の小・中学生が制作した初代ブロンズ像

最初は、原小学校と原中学校が1年ごとに交代で一つずつ、モデルと

なる像を作って鋳造する予定で開始しました。1年目となる昭和55(19

80)年度の原小学校の卒業生は《希望》、原中学校の卒業生は《自由》の

像を製作し、1981年3月に「学童彫刻の森」に2体の初代ブロンズ像が

設置されました。

翌年の昭和56(1981)年度卒業生の代からは、立体像をつくるのは小学生には大変だということで、原中学校の卒業生が卒業記念作品を毎年、1基ずつ設置するようになり、45年目の現在まで続いています。

令和8(2026)年3月には、46体目のブロンズ像が設置されます。

●「原中学校卒業生ブロンズ制作」授業の学び

原中学校3年生の美術の授業では、夏休み明けから卒業生全員がブロンズ像のもとになる 高さ15cmほどのねんどの像(塑像・そぞう)を一つずつ作り、できあがった像は校内の《みんなの広場》に展示します。生徒たちで投票を行い、選ばれた1点の塑像の作品が、卒業記念制作のブロンズ像に鋳造されます。

有志の卒業生たちによるブロンズ委員が集まって、ブロンズ鋳造のための原型を制作しています。選ばれた塑像をひな形(マケット)として、ブロンズ鋳造の型となる大きな原型(ねんど原型)に仕上げてゆきます。

以前は、有志でブロンズ像の原型(モデル)を作ったり、美術部が代表で作るなど、毎年さまざまな形でその年のモデルを制作してきました。

ブロンズ像のテーマとなる詩も、卒業生たちが投票で選んだ代表作品です。春からはじまる国語の授業のなかで十五歳の心を表した詩を一編ずつ作り、選ばれた詩はステンレス板に彫り込まれて台石に設置されます。

毎年夏には原中学校3年生による「学童彫刻の森」清掃活動、3月にはブロンズ設置の除幕式が行われています。

特別展 造形クラブ作品展

- 場所:伊那市創造館

- 開催期間:2026-02-28〜2026-03-30

- お問い合わせ:伊那市役所 教育委員会 生涯学習課 創造館 電話:0265-72-6220 ファクス:0265-74-6829 メールアドレス:szk@inacity.jp

「いろんなわくわく」がいっぱい詰まった展示。皆さん見に来てね。かわいい作品たちと一緒に待っています!!

会期 令和8年2月28日(土曜)から3月30日(月曜)

時間 午前10時から午後5時まで(最終入場午後4時45分)

会場 伊那市創造館1階 特別展示室

子どもたちのアイディアやひらめきを活かした造形活動を行っています。

制作中の子どもたちの楽しそうな表情や、時に真剣なまなざしで没頭する姿を大切に、造形活動をしています。作ることに関しての“きまり”は設定せずできるだけ、子どもたちそれぞれが持っているアイディアやひらめきが活かせるような活動内容です。

大きな紙に手足を使って絵の具を塗りたくることや、いろんな素材を使って工作をしたり、イラストを描くこともします。

**

造形クラブは、伊那市創造館の登録サークルで、月に2~3回程、小学生を中心に活動中です。

講演 伊那谷の冬の風物詩 ざざ虫学ことはじめ3

- 場所:伊那市創造館

- 開催期間:2026-02-21

- お問い合わせ:伊那市役所 教育委員会 生涯学習課 創造館 電話:0265-72-6220 ファクス:0265-74-6829 メールアドレス:szk@inacity.jp

開催日 令和8年2月21日(土曜)

時 間 午後1時30分~3時30分(予定)

会 場 伊那市創造館 3階 講堂

入場料 無料・当日先着70人(申込不要)

○第一部 午後1時30分~1時55分

16mmフィルム映画上映「のびゆく駒ケ根」(昭和30年代・16mm・20分・モノクロ)

講演に先立って、最近駒ケ根市図書館の倉庫から発見された16mmフィルム作品「のびゆく駒ケ根」をご

覧いただきます。駒ケ根の観光・商工業をPRする目的で作られたフィルムと思われますが、製作の経緯など詳細は不明です。

「伊那市」や「ざざむし漁」を取り上げた作品ではありませんが、昭和30年代の伊那谷の懐かしい風景

をご鑑賞ください。

○第二部 午後2時~3時30分

演題「伊那の冬の風物詩︓ざざ虫学・ことはじめ3」

牧田 豊(まきた ゆたか)さん

牧田さんは伊那谷を中心に、歴史、民俗を探る地域研究者です。その研究対象は、伊那街道等の古道、火の見櫓、石仏、映画「伊那の勘太郎」、勘太郎まつり・伊那まつりの歴史など、多岐にわたっています。

特にざざ虫の研究は30年以上に亘り、その第一人者です。今回は昨年に続いて長年の研究成果を発表すると同時に「ざざ虫」と伊那谷の街とのかかわりについて、熱く語っていただきます。

かみ派の美術―諏訪につどった前衛たち 1969-1974

- 場所:長野県伊那文化会館

- 開催期間:2026-01-31〜2026-03-01

- お問い合わせ:長野県伊那文化会館 木内 TEL.0265-73-8822 inabun@naganobunka.or.jp

1960年代後半、日本社会では制度や価値観への疑問が高まり、美術や芸術の世界でも表現や制度のあり方が大きく揺らぎ始めました。長野県諏訪地域には、絵画や彫刻といった物質的な作品から距離をとり、「ことば」や「行為」を通じて哲学的に社会と向き合おうとする前衛たちが集いました。

当時、下諏訪町には観念美術を提唱していた松澤宥(ゆたか)がおり、全国的にも注目されていました。そのため、これまで彼らの活動は松澤宥を中心に語られてきましたが、本展では、個々の作家やイヴェントに着目し、残された写真や書簡、展覧会資料などを手がかりに、それぞれの表現や関係性を紐解きます。諏訪の豊かな自然と文化に影響を受けて彼らが試みた表現をご覧いただける、貴重な機会となります。

かみ派の「かみ」は紙です。非物質な芸術を目指した彼らは、表現や記録の媒体として「紙」を使いました。「かみ派」という言葉は、当時一部の作家たちの間で使用されていましたが、彼らが名乗ったグループ名ではありません。しかし、歴史として彼らを振り返るときに、その表現や作品の多くを「紙」によってこそ辿ることができます。そこで本展では、彼らの総称として「かみ派」という言葉を用いることにしました。作品に込められた思想や交流の軌跡を感じていただければ幸いです。

つきましては、広く地域の皆様に情報が行き届きますよう貴社媒体を通じてお知らせいただければ幸いです。何卒、よろしくお願い申し上げます。

1 開催会場

長野県伊那文化会館 美術展示ホール

2 会 期

2026(令和 8)年 1月31日(土)~3月1日(日) 休館日 : 2月2, 9, 16日(月)、2月24日(火)

3 入場料

一般500(400)円、大学生・75歳以上300(200)円、高校生以下無料

※( )内は20名以上の団体料金

4 主催等

主催=長野県伊那文化会館 共催=長野県、長野県教育委員会、伊那市、伊那市教育委員会

共同監修=一般社団法人戦後芸術資料保存 特別協力=一般財団法人松澤宥プサイの部屋

5 関連イベント

「諏訪に集った前衛たち―芦澤泰偉さんに聞く」

■日時 : 2026年2月21日(土)14:30~15:30

■話し手 : 芦澤泰偉(装丁家/出品作家)

■聞き手 : 細谷修平(一般社団法人戦後芸術資料保存/和光大学客員研究員)、木内真由美(長野県伊那文化会館)

■参加方法 : 事前申込不要、参加無料(会場内で開催するため、入場料は必要)

北斎を魅了した天舞う瑞獣 〜龍・鳳凰〜

- 場所:北斎館

- 開催期間:2026-01-24〜2026-03-29

- お問い合わせ:026-247-5206

瑞獣とは、めでたいことの兆しとし て現れるとされる特別な動物を指します。

北斎は、植物や動物、建築、 風景など、現実にある身近なものを 写実的に写し取ることに力を入れた人物ですが、鳳凰や龍など、伝説や 想像上の世界を描くという力にも⻑けた人物でした。

この展覧会では、北斎が描く壮大な龍、鳳凰の世界を お楽しみいただけます。

企画展「西新太 見るべきものほど見えない~ラブを解き放て~」

- 場所:八ヶ岳美術館(原村歴史民俗資料館)

- 開催期間:2025-12-13〜2026-03-22

- お問い合わせ:八ヶ岳美術館 原村歴史民俗資料館 0266-74-2701

企画展「西新太 見るべきものほど見えない~ラブを解き放て~」を開催します。

西新太(にし・あらた)は、1983年横浜市生まれ、原村育ちの画家で、2008年愛知県立芸術大学美術学部油画科を卒業したのち、原村に戻り絵画制作を続けています。「絵を描くドラマー」を目指していた西は、大学在学中から、原村を拠点とするバンドOGRE YOU ASSHOLE(オウガ・ユー・アスホール)の初代ドラマーとして各地の音楽ライブに出演し、アルバムのジャケットも手掛けるなど、絵画と音楽活動の分野で活躍してきました。現在では、宇宙に根源エネルギーとして流れる〈愛〉をテーマとしながら「全ての出会いや運命のなかに等しく流れている暖かな力」を絵画に表現しています。画家が絵の具を垂らし、そこにかすれた筆触の動きを重ね、ときにはカラースプレーを吹きつけたり、紙や落葉を貼りつけてコラージュにするなど、あらゆる色や線を駆使しながら即興的に描いた一つ一つの絵画の宇宙。そこでは、きらめく色彩や暖かなエネルギーが、自由にドラマチックに出会いを繰り広げています。

本展では、バンドの音楽性を感じさせる初期の具象的な作品群から、エネルギッシュな筆致のなかにどこか飄逸(ひょういつ)なユーモア漂う現在の抽象絵画までの展開を一挙公開。あわせて単独ライブも開催。西新太による絵画/音楽表現の限りない宇宙――その絶え間ない躍動をご堪能ください。

展覧会名称:八ヶ岳美術館企画展「西新太 見るべきものほど見えない~ラブを解き放て~」

会 期:令和7(2025)年12月13日(土)から令和8(2026)年3月22日(日)

主 催:八ヶ岳美術館、原村、原村教育委員会

協 賛:スワテック建設株式会社、諏訪信用金庫、株式会社イツミ、たてしな自由農園

入 館 料:高校生以上510円(460円)、小中学生250円(200円)

※()内は20名以上の団体料金。諏訪6市町村内の小中学生は学生証や

図書カードなどの提示により無料で入館できます。

【関連イベント】

■〈作家在館〉似顔絵制作 13:30-16:30

12月13日(土)・27日(土)、1月10日(土)・24日(土)、2月14日(土)・21日(土)、3月7日(土)・22日(日)

会場:八ヶ岳美術館 第1展示室 参加費:無料(入館料別途)

■西新太ライブ〈スピリチュアル アート・オブ・ノイズ〉15:30-16:30

12月20日 (土)・1月17日(土)・3月21日(土)

会場:八ヶ岳美術館 第1展示室 参加費:無料(入館料別途)

■エントランス展示「こひつじ幼稚園〈マイケルの美術の時間〉から生まれた作品たち」2月21日(土)~3月22日(月)会場:八ヶ岳美術館 ロビー展示 参加費:入口ロビーのみの入室は無料

西新太(にし・あらた)

1983 年 横浜市生まれ。1989 年から長野県諏訪郡原村に育つ。2002 年 愛知県立芸術大学美術学部 油画科に入学し油絵を学ぶ。

在学中からOGRE YOU ASSHOLE (2001年結成,バンド名は西の腕に描かれた落書きに由来)の初代ドラマーとして各地のライブハウスに出演するが2004 年,脳出血に倒れ,半年の昏睡状態をへて覚醒。2006 年の復学後は絵筆を左手に持ち替え,紙にアクリル絵の具で即興的に描くようになる。翌年にはカフェ ROBIN(原村)にて初個展を開催。2009 年からは原村の自宅アトリエに拠点を移して精力的に活動。現在まで3000枚に及ぶ絵画を描いている。

小さな絵本美術館(原村/2019),島田画廊(東京都/2008),十一月画廊(銀座/2010・2013・2017~23),ハートフィールドギャラリー(名古屋市/2008・2010・2018~24),アノニムギャラリー(茅野市/2018年※二人展)などで個展多数開催。村内のこひつじ幼稚園では月1回の〈マイケルと絵画の時間〉にて,子どもたちとふれあい―ありのままに描く―おえかきの活動を続けている。

舶来の陶磁器

- 場所:サンリツ服部美術館

- 開催期間:2025-12-02〜2026-04-12

- お問い合わせ:サンリツ服部美術館 0266-57-3311

四方を海に囲まれた日本は、中国をはじめとした様々な国の文化に影響を受けながら独自の文化を育んできました。長い歴史のなかで多種多様な品物が日本へ輸入されましたが、時代や国に関わらず多くもたらされた工芸品の一つが陶磁器です。

本展では、鎌倉・室町時代に尊ばれた「唐物」、桃山・江戸時代に大きく展開した茶の湯で用いられた「茶陶」、大正・昭和期に流行した「鑑賞陶器と朝鮮陶磁」の3 つのテーマから構成し、舶来の陶磁器と それらを柔軟に取り入れながら発展していった日本の文化をご紹介いたします。

展覧会を通じて、中世から近代にかけて日本へもたらされた中国、朝鮮半島、東南アジア、ヨーロッ

パの魅力あふれる陶磁器をお楽しみください。

第35回企画展 「ある一家の十五年戦争 ―日中戦争から戦後まで、壮絶な戦いの記憶ー」

- 場所:伊那市創造館

- 開催期間:2025-10-15〜2026-03-23

- お問い合わせ:伊那市役所 教育委員会 生涯学習課 創造館 電話:0265-72-6220 ファクス:0265-74-6829 メールアドレス:szk@inacity.jp

2000点の資料からわかった一家のヒストリー。振り返る「戦争の時代」。

【会期】

令和7年10月15日(水曜)から令和8年3月23日(月曜)

【時間】

午前10時から午後5時(最終入場は4時45分)

【会場】

伊那市創造館 2階 企画展示室

【休館日】

毎週火曜日・年末年始(12月27日から1月3日)・2月12日(木曜)・3月21日(土曜)

【観覧料】

入場無料

開館30周年記念 絵の中の時間

- 場所:サンリツ服部美術館

- 開催期間:2025-09-09〜2026-04-12

- お問い合わせ:サンリツ服部美術館 0266-57-3311

サンリツ服部美術館の服部一郎記念室では、これまでセイコーエプソン株式会社初代社長の服部一郎(1932~87)が蒐集した近現代の絵画作品をご紹介してまいりました。このたびはそのなかから時間をテーマに作品をご紹介いたします。

時間は私たちの周りを常に流れ、過去から現在、現在から未来へのうつり変わりとして意識されています。目には見えないため非常にとらえにくいものですが、絵画には時刻や瞬間、永遠など時間に関する様々なものが表現されてきました。

服部一郎は服部時計店三代目社長の服部正次の長男で、自身も将来経営に関わる身として時計の開発製造にも携わりました。彼のコレクションの中には時計が描かれた作品がいくつもあり、時計、ひいては時間というものに興味、関心を持っていたことは容易に想像できます。

本展では開館30周年を記念し、一郎に馴染みの深い時計をテーマにした作品をご紹介するとともに、絵画の中に表された様々な時間に注目して作品をご紹介いたします。形のない時間の表現をお楽しみください。

2025年度 特別展「万国博覧会のガレ」

- 場所:北澤美術館

- 開催期間:2025-03-22〜2026-03-10

- お問い合わせ:0266586000

■展覧会内容

科学と技術の進歩の時代といわれる19世紀。それを象徴する催しが、1851年にロンドンで第1回目が開催された万国博覧会です。最新の発明や発見、遠い異国の生き物や風俗が一大パノラマを展開する光景に、皇帝から庶民まで老若男女が目を見張り、興奮の渦に包まれました。

パリでは1855年から1900年までに5回の万博が開かれました。ガラス工芸家エミール・ガレ(1846-1904)はその機会を活かし、回を重ねる毎に成功を勝ち取っていったのです。

ジャポニスムの熱狂を体験した1867年、若き工芸家としてデビューを飾った1878年。エッフェル塔が建設された1889年に初のグランプリを獲得、1900年に再びグランプリに輝き工芸家としてのキャリアの頂点に立ちます。

本展では、20年振りに日本で開催される「2025年大阪・関西万博」にちなみ、万国博覧会出品作を中心にガレの活動を振り返ります。良きライバルとして競い合ったドーム兄弟による万博出品作、1925年のアール・デコ博覧会で脚光を浴びたルネ・ラリックの作品も、あわせて展示いたします。

■開催情報

会期:2025年3月22日(土)~2026年3月10日(火)

開館時間:9時~18時(4月~9月)、 9時~17時(10月~3月)

※最終入館は閉館時間の30分前まで

会期中の休館日:5/20、9/2、10/1、11/25、12/31、1/1、2/24

入館料:大人(高校生以上)1000円/中学生500円/小学生以下無料

団体(8名以上)各入館料より100円引

■会場

北澤美術館

〒392-0027 長野県諏訪市湖岸通り1-13-28

0266-58-6000

https://kitazawa-museum.or.jp

==================================

【関連イベント】

■記念講演会『エミール・ガレ 万国博覧会への挑戦』

講師:池田まゆみ(北澤美術館 主席学芸員)

日時:2025年5月10日(土) 14時~15時

参加費:無料(要入館券)、申込み不要

■学芸員によるギャラリートーク

展示の見どころや作品について解説します。

日時:毎月1回(約30分)

※開催日時は当館ホームページの「お知らせ」、SNSに掲載します。

参加費:無料(要入館券)、申込み不要

■ワークショップ 『ミクロモザイクのアクセサリー作り』

イタリア発祥の伝統工芸。小さくカットしたガラスで模様を描き、アクセサリーを作ります。

講師:Eriko氏(ミクロモザイクcoloe 主宰)

日時:2025年7月19日(土)、8月24日(日)、9月20日(土)

各日 ①10:30、②13:00、③15:00開始(所要60~90分)

定員:各回4名(予約優先・空席があれば当日受付可)

参加費:真鍮枠ピンブローチ または ペンダントトップ 各5500円

木枠大ピンブローチ 4400円・木枠小ストラップ 3850円※すべて税込

※入館料は別途必要

※ワークショップ事前予約割引:入館料を大人500円、中学生300円に割引いたします。

(通常大人1,000円、中学生500円/当日入館時のWS申し込みは、通常入館料金)

特別展 造形クラブ作品展

- 場所:伊那市創造館

- 開催期間:2026-02-28〜2026-03-30

- お問い合わせ:伊那市役所 教育委員会 生涯学習課 創造館 電話:0265-72-6220 ファクス:0265-74-6829 メールアドレス:szk@inacity.jp

「いろんなわくわく」がいっぱい詰まった展示。皆さん見に来てね。かわいい作品たちと一緒に待っています!!

会期 令和8年2月28日(土曜)から3月30日(月曜)

時間 午前10時から午後5時まで(最終入場午後4時45分)

会場 伊那市創造館1階 特別展示室

子どもたちのアイディアやひらめきを活かした造形活動を行っています。

制作中の子どもたちの楽しそうな表情や、時に真剣なまなざしで没頭する姿を大切に、造形活動をしています。作ることに関しての“きまり”は設定せずできるだけ、子どもたちそれぞれが持っているアイディアやひらめきが活かせるような活動内容です。

大きな紙に手足を使って絵の具を塗りたくることや、いろんな素材を使って工作をしたり、イラストを描くこともします。

**

造形クラブは、伊那市創造館の登録サークルで、月に2~3回程、小学生を中心に活動中です。

かみ派の美術―諏訪につどった前衛たち 1969-1974

- 場所:長野県伊那文化会館

- 開催期間:2026-01-31〜2026-03-01

- お問い合わせ:長野県伊那文化会館 木内 TEL.0265-73-8822 inabun@naganobunka.or.jp

1960年代後半、日本社会では制度や価値観への疑問が高まり、美術や芸術の世界でも表現や制度のあり方が大きく揺らぎ始めました。長野県諏訪地域には、絵画や彫刻といった物質的な作品から距離をとり、「ことば」や「行為」を通じて哲学的に社会と向き合おうとする前衛たちが集いました。

当時、下諏訪町には観念美術を提唱していた松澤宥(ゆたか)がおり、全国的にも注目されていました。そのため、これまで彼らの活動は松澤宥を中心に語られてきましたが、本展では、個々の作家やイヴェントに着目し、残された写真や書簡、展覧会資料などを手がかりに、それぞれの表現や関係性を紐解きます。諏訪の豊かな自然と文化に影響を受けて彼らが試みた表現をご覧いただける、貴重な機会となります。

かみ派の「かみ」は紙です。非物質な芸術を目指した彼らは、表現や記録の媒体として「紙」を使いました。「かみ派」という言葉は、当時一部の作家たちの間で使用されていましたが、彼らが名乗ったグループ名ではありません。しかし、歴史として彼らを振り返るときに、その表現や作品の多くを「紙」によってこそ辿ることができます。そこで本展では、彼らの総称として「かみ派」という言葉を用いることにしました。作品に込められた思想や交流の軌跡を感じていただければ幸いです。

つきましては、広く地域の皆様に情報が行き届きますよう貴社媒体を通じてお知らせいただければ幸いです。何卒、よろしくお願い申し上げます。

1 開催会場

長野県伊那文化会館 美術展示ホール

2 会 期

2026(令和 8)年 1月31日(土)~3月1日(日) 休館日 : 2月2, 9, 16日(月)、2月24日(火)

3 入場料

一般500(400)円、大学生・75歳以上300(200)円、高校生以下無料

※( )内は20名以上の団体料金

4 主催等

主催=長野県伊那文化会館 共催=長野県、長野県教育委員会、伊那市、伊那市教育委員会

共同監修=一般社団法人戦後芸術資料保存 特別協力=一般財団法人松澤宥プサイの部屋

5 関連イベント

「諏訪に集った前衛たち―芦澤泰偉さんに聞く」

■日時 : 2026年2月21日(土)14:30~15:30

■話し手 : 芦澤泰偉(装丁家/出品作家)

■聞き手 : 細谷修平(一般社団法人戦後芸術資料保存/和光大学客員研究員)、木内真由美(長野県伊那文化会館)

■参加方法 : 事前申込不要、参加無料(会場内で開催するため、入場料は必要)

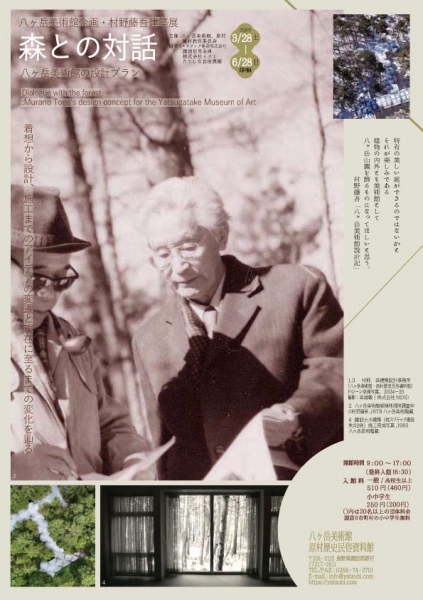

八ヶ岳美術館企画・村野藤吾建築展「森との対話 八ヶ岳美術館の設計プラン」

- 場所:八ヶ岳美術館(原村歴史民俗資料館)

- 開催期間:2026-03-28〜2026-06-28

- お問い合わせ:八ヶ岳美術館(0266-74-2701)担当:塚崎

八ヶ岳美術館では、令和8(2026)年3月28日(土)から6月28日(日)まで、村野藤吾建築展「森との対話 八ヶ岳美術館の設計プラン」を開催いたします。

村野藤吾(1891-1984)は佐賀県東松浦郡満島村(現・唐津市)に生まれ、早稲田大学を卒業後、渡辺節建築事務所をへて1929年に村野建築事務所(村野、森建築事務所)を開設し、数々の名建築を手がけた日本を代表する建築家です。村野による最後の公設美術館となる八ヶ岳美術館は、原村出身の清水多嘉示の彫刻の寄贈をうけて1980年に開館。国指定遺跡となった阿久遺跡の発見と保存運動をへて考古資料を公開する原村歴史民俗資料館を兼ねた複合的な展示施設として建設されました。設計前のスケッチには平行する二つの展示胸を突き抜ける回廊の基本構想が描かれ、いくつかの修正をへたのちに、山麓の歴史文化・芸術と八ヶ岳の森とが一体となった高原の美術館/歴史民俗資料館の建築が誕生しました。

設計前のイメージスケッチから設計、実際の施工、完成、そして現在に至るアイデアの変化に着目しながら、模型や設計図、模型や設計図、写真などの建築資料をご紹介。

また会場内に建築家森清敏(MDS)撮影のドローン空撮映像により、現在の八ヶ岳美術館の姿を投影、会期中には第一線で活躍する建築史家による講演会を開催。村野藤吾建築について理解を深めます。46年にわたる変遷を辿り、その未来への展望に想いを馳せながらご覧いただけますと幸いです。

主催 八ヶ岳美術館、原村、原村教育委員会

【関連イベント】

■建築講演会 八ヶ岳美術館50年目の未来へ向けて ~もっと知りたい・建築鑑賞塾~(4月・5月・6月開催予定)

専門家や施工担当者による八ヶ岳美術館建築の位置づけや実際の施工の体験談についての講演会

■八ヶ岳美術館建築ツアー (GW開催予定)

八ヶ岳美術館の館内外をたのしむガイドツアーを開催

■はらむらで会う!はらむら《建築》ものがたり(4月開催予定)

八ヶ岳美術館の近隣をめぐるまち並み見学ツアーや『建築の匠』のわざをテーマにお蔵や鏝絵(こてえ)など原村の伝統的なまち並みを楽しむまち歩きツアーを開催

■八ヶ岳美術館・森の建築カフェ(5月GW開催予定)

図面には八ヶ岳美術館の屋外の森には村野藤吾が、想いに耽る青年の像《黎明像》の彫刻位置にカフェを構想していました。幻のカフェ構想を、有志によるオリジナル椅子展として実現。椅子を媒介に森と建築、そして彫刻の対話する空間を楽しんでいただくミニ・イベントを行います。

北斎を魅了した天舞う瑞獣 〜龍・鳳凰〜

- 場所:北斎館

- 開催期間:2026-01-24〜2026-03-29

- お問い合わせ:026-247-5206

瑞獣とは、めでたいことの兆しとし て現れるとされる特別な動物を指します。

北斎は、植物や動物、建築、 風景など、現実にある身近なものを 写実的に写し取ることに力を入れた人物ですが、鳳凰や龍など、伝説や 想像上の世界を描くという力にも⻑けた人物でした。

この展覧会では、北斎が描く壮大な龍、鳳凰の世界を お楽しみいただけます。

企画展「西新太 見るべきものほど見えない~ラブを解き放て~」

- 場所:八ヶ岳美術館(原村歴史民俗資料館)

- 開催期間:2025-12-13〜2026-03-22

- お問い合わせ:八ヶ岳美術館 原村歴史民俗資料館 0266-74-2701

企画展「西新太 見るべきものほど見えない~ラブを解き放て~」を開催します。

西新太(にし・あらた)は、1983年横浜市生まれ、原村育ちの画家で、2008年愛知県立芸術大学美術学部油画科を卒業したのち、原村に戻り絵画制作を続けています。「絵を描くドラマー」を目指していた西は、大学在学中から、原村を拠点とするバンドOGRE YOU ASSHOLE(オウガ・ユー・アスホール)の初代ドラマーとして各地の音楽ライブに出演し、アルバムのジャケットも手掛けるなど、絵画と音楽活動の分野で活躍してきました。現在では、宇宙に根源エネルギーとして流れる〈愛〉をテーマとしながら「全ての出会いや運命のなかに等しく流れている暖かな力」を絵画に表現しています。画家が絵の具を垂らし、そこにかすれた筆触の動きを重ね、ときにはカラースプレーを吹きつけたり、紙や落葉を貼りつけてコラージュにするなど、あらゆる色や線を駆使しながら即興的に描いた一つ一つの絵画の宇宙。そこでは、きらめく色彩や暖かなエネルギーが、自由にドラマチックに出会いを繰り広げています。

本展では、バンドの音楽性を感じさせる初期の具象的な作品群から、エネルギッシュな筆致のなかにどこか飄逸(ひょういつ)なユーモア漂う現在の抽象絵画までの展開を一挙公開。あわせて単独ライブも開催。西新太による絵画/音楽表現の限りない宇宙――その絶え間ない躍動をご堪能ください。

展覧会名称:八ヶ岳美術館企画展「西新太 見るべきものほど見えない~ラブを解き放て~」

会 期:令和7(2025)年12月13日(土)から令和8(2026)年3月22日(日)

主 催:八ヶ岳美術館、原村、原村教育委員会

協 賛:スワテック建設株式会社、諏訪信用金庫、株式会社イツミ、たてしな自由農園

入 館 料:高校生以上510円(460円)、小中学生250円(200円)

※()内は20名以上の団体料金。諏訪6市町村内の小中学生は学生証や

図書カードなどの提示により無料で入館できます。

【関連イベント】

■〈作家在館〉似顔絵制作 13:30-16:30

12月13日(土)・27日(土)、1月10日(土)・24日(土)、2月14日(土)・21日(土)、3月7日(土)・22日(日)

会場:八ヶ岳美術館 第1展示室 参加費:無料(入館料別途)

■西新太ライブ〈スピリチュアル アート・オブ・ノイズ〉15:30-16:30

12月20日 (土)・1月17日(土)・3月21日(土)

会場:八ヶ岳美術館 第1展示室 参加費:無料(入館料別途)

■エントランス展示「こひつじ幼稚園〈マイケルの美術の時間〉から生まれた作品たち」2月21日(土)~3月22日(月)会場:八ヶ岳美術館 ロビー展示 参加費:入口ロビーのみの入室は無料

西新太(にし・あらた)

1983 年 横浜市生まれ。1989 年から長野県諏訪郡原村に育つ。2002 年 愛知県立芸術大学美術学部 油画科に入学し油絵を学ぶ。

在学中からOGRE YOU ASSHOLE (2001年結成,バンド名は西の腕に描かれた落書きに由来)の初代ドラマーとして各地のライブハウスに出演するが2004 年,脳出血に倒れ,半年の昏睡状態をへて覚醒。2006 年の復学後は絵筆を左手に持ち替え,紙にアクリル絵の具で即興的に描くようになる。翌年にはカフェ ROBIN(原村)にて初個展を開催。2009 年からは原村の自宅アトリエに拠点を移して精力的に活動。現在まで3000枚に及ぶ絵画を描いている。

小さな絵本美術館(原村/2019),島田画廊(東京都/2008),十一月画廊(銀座/2010・2013・2017~23),ハートフィールドギャラリー(名古屋市/2008・2010・2018~24),アノニムギャラリー(茅野市/2018年※二人展)などで個展多数開催。村内のこひつじ幼稚園では月1回の〈マイケルと絵画の時間〉にて,子どもたちとふれあい―ありのままに描く―おえかきの活動を続けている。

舶来の陶磁器

- 場所:サンリツ服部美術館

- 開催期間:2025-12-02〜2026-04-12

- お問い合わせ:サンリツ服部美術館 0266-57-3311

四方を海に囲まれた日本は、中国をはじめとした様々な国の文化に影響を受けながら独自の文化を育んできました。長い歴史のなかで多種多様な品物が日本へ輸入されましたが、時代や国に関わらず多くもたらされた工芸品の一つが陶磁器です。

本展では、鎌倉・室町時代に尊ばれた「唐物」、桃山・江戸時代に大きく展開した茶の湯で用いられた「茶陶」、大正・昭和期に流行した「鑑賞陶器と朝鮮陶磁」の3 つのテーマから構成し、舶来の陶磁器と それらを柔軟に取り入れながら発展していった日本の文化をご紹介いたします。

展覧会を通じて、中世から近代にかけて日本へもたらされた中国、朝鮮半島、東南アジア、ヨーロッ

パの魅力あふれる陶磁器をお楽しみください。

第35回企画展 「ある一家の十五年戦争 ―日中戦争から戦後まで、壮絶な戦いの記憶ー」

- 場所:伊那市創造館

- 開催期間:2025-10-15〜2026-03-23

- お問い合わせ:伊那市役所 教育委員会 生涯学習課 創造館 電話:0265-72-6220 ファクス:0265-74-6829 メールアドレス:szk@inacity.jp

2000点の資料からわかった一家のヒストリー。振り返る「戦争の時代」。

【会期】

令和7年10月15日(水曜)から令和8年3月23日(月曜)

【時間】

午前10時から午後5時(最終入場は4時45分)

【会場】

伊那市創造館 2階 企画展示室

【休館日】

毎週火曜日・年末年始(12月27日から1月3日)・2月12日(木曜)・3月21日(土曜)

【観覧料】

入場無料

開館30周年記念 絵の中の時間

- 場所:サンリツ服部美術館

- 開催期間:2025-09-09〜2026-04-12

- お問い合わせ:サンリツ服部美術館 0266-57-3311

サンリツ服部美術館の服部一郎記念室では、これまでセイコーエプソン株式会社初代社長の服部一郎(1932~87)が蒐集した近現代の絵画作品をご紹介してまいりました。このたびはそのなかから時間をテーマに作品をご紹介いたします。

時間は私たちの周りを常に流れ、過去から現在、現在から未来へのうつり変わりとして意識されています。目には見えないため非常にとらえにくいものですが、絵画には時刻や瞬間、永遠など時間に関する様々なものが表現されてきました。

服部一郎は服部時計店三代目社長の服部正次の長男で、自身も将来経営に関わる身として時計の開発製造にも携わりました。彼のコレクションの中には時計が描かれた作品がいくつもあり、時計、ひいては時間というものに興味、関心を持っていたことは容易に想像できます。

本展では開館30周年を記念し、一郎に馴染みの深い時計をテーマにした作品をご紹介するとともに、絵画の中に表された様々な時間に注目して作品をご紹介いたします。形のない時間の表現をお楽しみください。

2025年度 特別展「万国博覧会のガレ」

- 場所:北澤美術館

- 開催期間:2025-03-22〜2026-03-10

- お問い合わせ:0266586000

■展覧会内容

科学と技術の進歩の時代といわれる19世紀。それを象徴する催しが、1851年にロンドンで第1回目が開催された万国博覧会です。最新の発明や発見、遠い異国の生き物や風俗が一大パノラマを展開する光景に、皇帝から庶民まで老若男女が目を見張り、興奮の渦に包まれました。

パリでは1855年から1900年までに5回の万博が開かれました。ガラス工芸家エミール・ガレ(1846-1904)はその機会を活かし、回を重ねる毎に成功を勝ち取っていったのです。

ジャポニスムの熱狂を体験した1867年、若き工芸家としてデビューを飾った1878年。エッフェル塔が建設された1889年に初のグランプリを獲得、1900年に再びグランプリに輝き工芸家としてのキャリアの頂点に立ちます。

本展では、20年振りに日本で開催される「2025年大阪・関西万博」にちなみ、万国博覧会出品作を中心にガレの活動を振り返ります。良きライバルとして競い合ったドーム兄弟による万博出品作、1925年のアール・デコ博覧会で脚光を浴びたルネ・ラリックの作品も、あわせて展示いたします。

■開催情報

会期:2025年3月22日(土)~2026年3月10日(火)

開館時間:9時~18時(4月~9月)、 9時~17時(10月~3月)

※最終入館は閉館時間の30分前まで

会期中の休館日:5/20、9/2、10/1、11/25、12/31、1/1、2/24

入館料:大人(高校生以上)1000円/中学生500円/小学生以下無料

団体(8名以上)各入館料より100円引

■会場

北澤美術館

〒392-0027 長野県諏訪市湖岸通り1-13-28

0266-58-6000

https://kitazawa-museum.or.jp

==================================

【関連イベント】

■記念講演会『エミール・ガレ 万国博覧会への挑戦』

講師:池田まゆみ(北澤美術館 主席学芸員)

日時:2025年5月10日(土) 14時~15時

参加費:無料(要入館券)、申込み不要

■学芸員によるギャラリートーク

展示の見どころや作品について解説します。

日時:毎月1回(約30分)

※開催日時は当館ホームページの「お知らせ」、SNSに掲載します。

参加費:無料(要入館券)、申込み不要

■ワークショップ 『ミクロモザイクのアクセサリー作り』

イタリア発祥の伝統工芸。小さくカットしたガラスで模様を描き、アクセサリーを作ります。

講師:Eriko氏(ミクロモザイクcoloe 主宰)

日時:2025年7月19日(土)、8月24日(日)、9月20日(土)

各日 ①10:30、②13:00、③15:00開始(所要60~90分)

定員:各回4名(予約優先・空席があれば当日受付可)

参加費:真鍮枠ピンブローチ または ペンダントトップ 各5500円

木枠大ピンブローチ 4400円・木枠小ストラップ 3850円※すべて税込

※入館料は別途必要

※ワークショップ事前予約割引:入館料を大人500円、中学生300円に割引いたします。

(通常大人1,000円、中学生500円/当日入館時のWS申し込みは、通常入館料金)